ブログ記事の書き方にお悩みですね?

私もブログを書き始めて10年近くなりますが、読者さんが読みやすく、分かりやすく伝えたいことがきちんと伝わる構造はどれなんだろうと、未だにどう書けば良いのか悩むことが多いです。

映画や小説・漫画などは、読者が最後まで見る前提ですから、ネタバレしないように起承転結型で作られることが多いのですが、ブログの場合は違います。

ブログという媒体は基本的に一般人が書くものですから、論理破綻している文章や読みにくい低品質な記事である可能性が含まれています。ですので、読者はタイトルと導入文をパッと見て瞬間的に「その記事を読む価値があるかどうか」を判断しています。

つまり、惹きつける文章・わかりやすい構造でなければいけないということです。

私はこれがプレゼンの形式に似ているなと考えています。

- 目的が明確である

- 聴衆のニーズを考慮している

- 論理的な構成になっている

- 簡潔かつ要を得た内容である

- 視覚資料が適切に使用されている

- 話し手の情熱や熱意が伝わる

- 聴衆を惹きつけ、行動を促す

読まれる読まれないは文章の質が大事なポイントになりますが、その文章を構成する構造ができていなければ、良い文章も活かすことができません。

今回は、ブログの構造をどうすべきか。という話をしたいと思います。

ブログ記事の基本的かつ最適な構造

プレゼンの定義を考慮した、ブログ記事の最適な構造は次のようになります。

- タイトル

- 記事の内容を簡潔に示す魅力的なタイトル

- キーワードを含み、読者の関心を惹きつける

- 導入文

- 読者を引き付けるための背景や問題提起、共感

- 記事の目的や主旨を簡潔に説明

- 本文

- 主要なポイントを論理的に展開

- 段落分けをしっかりと行う

- 見出し(h2、h3タグ)を適切に使って構造化する

- 読みやすさと主要ポイントの把握を容易にする

- 具体例や事実、データを用いて説得力を高める

- まとめ

- 主要なポイントを要約する

- 読者への呼びかけや次のステップを提示

そうです。よくある王道の構造です。先駆者が作り上げたブログ記事のテンプレートこそ最強です。

しかし、このテンプレートを使っても、なぜ記事が読まれない。成約率が低い。それは読者の目を見て記事を書いていない可能性が考えられます。もしくは、上手く使いこなせていない。

イメージしてみてください。あなたの前に5人の聴者がいます。場所は小さな会議室です。

否定的な意見を持つ人もいれば中立の人もいて、肯定してくれる人もいるような状況です。

その場面であなたのプレゼンを聞いて、聴者を行動させることがプレゼンの目的です。

このことを考えると、自分の好きなことばかり話してもダメなことが分かりますよね?話の主軸をどこに置くのかによって話し方も変わってくると思いますが、基本的に何も知らない人でもわかるような内容で話すように心がけたほうが良いです。

ブログ記事の目的は読者の悩みや疑問を解決することにあります。収益化を目指しているのであれば説得することも必要です。相手を説得するために話の構造を組み立てて分かりやすく説明する。これが原点であるべきです。

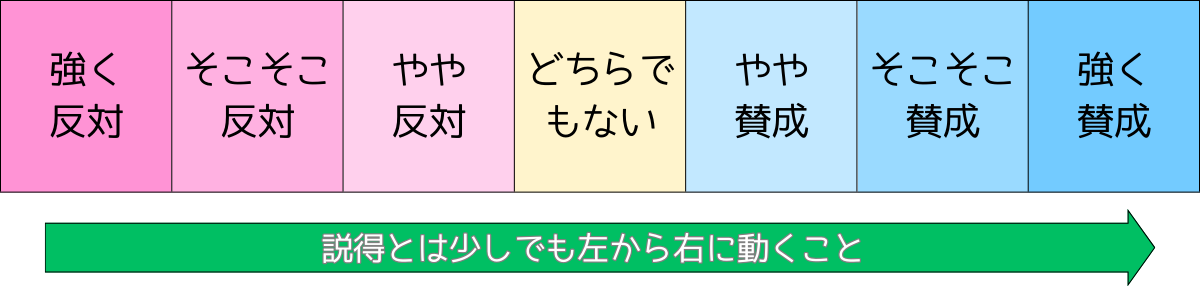

この図は私が参考にしている「アメリカの大学生が学んでいる「伝え方」の教科書」という本から引用したものです。この図のように、ブログ記事を読んだ人の心が左から右に移動させることができれば、その記事は成功と言えるでしょう。

話の順番がバラバラではいけないでしょうし、論理的に物事を整理するための構造。大事ですよね。

タイトルの考え方

ご存知の通り、タイトルは超重要です。

読者は検索結果などの一覧に表示されるタイトルを見て、その記事を読むかどうかを最初に判断します。

的はずれなタイトルではクリックしようと思いませんので、知りたいキーワードがしっかり含まれていて、話の全貌がわかるようなタイトルでなければいけません。もちろん興味を引くためにある程度キャッチーである必要もあります。

「お?なんだこれ!」と思わせるタイトルが理想的ですね。

タイトルの考え方についていくつかポイントがあるのでお話します。

- 簡潔で分かりやすいこと

タイトルは短く簡潔であるほど、読者に印象付けやすくなります。難解な言葉は避け、直接的で明確なタイトルを心がけましょう。「◯◯について」という漠然としたタイトルは避けたほうが良いでしょう。 - キーワードを含むこと

話の主題を表すキーワードを入れることで、内容が伝わりやすくなります。検索性の向上にもつながります。 - 読者の関心を惹くこと

読者が興味を持ちそうな言葉を入れたり、疑問形にしたりと、好奇心を刺激するタイトルが望ましいです。 ユニーク性があること 他と違う特徴的なタイトルにすることで、記憶に残りやすくなります。しかしあまり奇抜に走り過ぎないよう気をつけましょう。 - 記事の主旨が伝わること

タイトルを見ただけで、記事の主題や狙いが想像できる内容にすることが大切です。 - 印象的で魅力的であること

聴衆に強い印象を与え、プレゼンを聞いてみたくなるような魅力的なタイトルが理想です。 冒頭に置くこと 最初に魅力的なタイトルを提示し、聴衆の注意を集めることからプレゼンはスタートします。

タイトルは何度も修正すべし

ブログを書き始めようと思って、最初にタイトルを決めることが多いですが、タイトルは最後まで何度も修正して熟考するべきです。

記事を書く前に決めたタイトルと、記事を書き終えたあとのタイトルでは印象が変わっていることが多いです。より適切なタイトルにブラッシュアップして磨き上げてください。

導入分の考え方

導入文(リード文)は記事を開いた読者が最初に目にする場所です。導入文は読者を本題へと誘い込み、本文への期待を高めるための極めて重要な役割を担っています。

導入文次第で記事が読まれるかどうかが決まる大事なポイントと言っても過言ではありません。どれだけ素晴らしい本文が書かれていたとしても、導入文で読者の興味を掴めなければ本文が読まれることはありません。

軽い気持ちで読んで欲しい記事の場合、導入文はライトにして、この記事のように腰を据えてじっくり読むような記事の場合は、しっかり導入文を書いたほうが良いです。読者が何を求めて記事を開いているのか、読者の気持ちになって導入文を作ることが重要なポイントになります。

- 注目を惹く

導入文の目的は読者の関心を引き、話に集中してもらうことです。印象的な質問、驚くべき事実、引用、身近な例えなどを用いて注目を集めましょう。 - 背景や文脈を提供する

記事の話題に関する背景知識や文脈を簡潔に説明することで、読者が話の核心を理解しやすくなります。 - 主題や課題を明確にする

導入文で、記事の主題や扱う課題がはっきりと示されているべきです。聴衆が「この記事で何を学べるのか」を把握できるようにしましょう。 - 重要性や関連性を示す

なぜこの記事が重要なのか、読者にとってどのように関係があるのかを説明することで、読者の関心を高めることができます。 - 簡潔で分かりやすい

冗長にならず、簡潔で理解しやすい言葉遣いを心がけましょう。読者を惹きつけつつ、本題へとスムーズに移行できるように配慮が必要です。 - 構成を示唆する

導入文の中で、記事の大まかな構成や流れを示唆しておくと、読者が全体像を掴みやすくなります。 - 話し手の姿勢や熱意が感じられる

話し手の情熱や自信が感じられる導入文にすることで、読者の興味と信頼を引き出すことができます。

この記事には何が書いてあるのか、読むとどんなメリットがあるのか、どんな話が書かれているのかと、記事の目的と概要を導入文にキッチリ示してください。ゴールが分かりにくい記事は読むのが面倒くさいので、ゴールを示すことで読者がこの記事を読むのかどうか判断しやすくなります。

本文の考え方

本文は記事の本体であり核心部分です。タイトルに偽りのない読者が求める内容を根拠を含めて分かりやすく記述しなければいけません。

本文はどうしても文章が長くなりがちですが、可能な限り簡潔に分かりやすく図解を交えながら記述してください。

- 論理的な流れと構成

本文は、はっきりとした論理的な流れと構成を持つ必要があります。導入で示した主題から順を追って議論を展開し、ポイントをひとつひとつ明確化していきます。読者が混乱することなく理解できるよう留意しましょう。 - 主張や根拠の提示

自身の主張や意見には、確かな根拠や事実、データを提示することが重要です。説得力のある議論を展開するためです。 - 適切な例示やビジュアル資料の活用

抽象的な内容は具体例を挙げて分かりやすく説明しましょう。また、図解、グラフ、写真などのビジュアル資料を効果的に使うと、聴衆の理解が深まります。 - ストーリー性のある展開

本文をただの情報の羅列に終わらせるのではなく、ストーリー性のある展開をすることで、読者を惹きつけ続けることができます。 - 聴衆への働きかけ

単に情報を伝えるだけでなく、適宜、質問を投げかけたり、考えさせる機会を設けるなどの工夫が望まれます。読者を能動的に巻き込む必要があります。 - くり返しと要約

重要な点はくり返し強調したり、一定の区切りで要約を行うことで、読者の理解を深めることができます。 - 次のステップへの示唆

本文の最後には、次に何をすべきかを示唆し、読者に行動を促すような仕掛けを設けるとよいでしょう。

論理的な流れ

文章を書き慣れていない人にとって、「論理的」という言葉に抵抗感があるかもしれません。

「話しが分かりにくい」と言われる人は、話を論理的に構成できていない可能性があります。

論理的な流れというのは、話の道筋が通っているということで、話の展開が自然で理にかなっており、聞いた人が混乱なく理解できるような構成を指しています。具体的には以下のようなポイントが重要になります。

- 前提から結論へ

まず前提となる事項や背景を提示し、それらに基づいて主張や結論へと導いていきます。読者が根拠を理解した上で結論に至るプロセスを大切にします。 - 因果関係の明示

ある事象とその原因、または結果との因果関係をはっきりと示すことで、話の流れに整合性が生まれます。 - 順序立てた説明

時系列、重要度順、手順など、適切な順序で話を進めることで、読者が筋道を追いやすくなります。 - つながりの確保

接続詞(したがって、さらに、一方で等)を効果的に使い、話と話のつながりをスムーズにすることが大切です。文章のリズム感は大事です。 - 例示や比喩の活用

抽象的な内容は具体例や比喩を交えることで、読者の理解が深まります。 - ポイントの確認と要約

一定の区切りでポイントを確認したり、要約を行うことで、読者が論理の流れを把握しやすくなります。 - 聴衆への働きかけ

適切なタイミングで質問をしたり、考えさせる機会を設けることで、能動的に読者を巻き込むことができ、より積極的に理解を深めることができるようになります。

このように、論理的な流れを意識することで、整然とした分かりやすいプレゼンテーションを実現できます。一方的に情報を伝えるのではなく、聴衆の理解を最優先に構成することが重要なポイントです。

見出し(h2)と小見出し(h3)の重要性

話を論理的に区切るために、見出しと小見出しを使って構造を整理します。

話のつながりは重要ですので、接続詞で文章をどんどん繋げて書き進めてしまうと、読みにくい文章だらけの長文記事になってしまいます。そんな記事は読みにくいだけです。

ある程度の分量で段落に分けて、話を整理することで論理的に文章を管理することができます。

例えば、書籍の目次などを見てみるとわかりやすいのですが、大量の文章が分かりやすく整理された構成になっているはずです。お手持ちの本などを見て、参考にしてみてください。

ブログ記事における適切な見出しの量というのは明確なガイドラインがないのですが、基本的に長過ぎる記事は最後まで読まれにくい傾向になりますので、h2見出しで3個程度がちょうどいいボリューム感なのではないかと個人的には思っています。どうしても見出しの数が多くなってしまうような記事は、そもそものテーマの範囲が広すぎるのではありませんか?もう少し対象を絞り込んで、複数記事に分割することなどもできるはずです。

読者が読みやすい構成で記事を書くためにも、全体のボリューム感は意識したほうがいいでしょう。

また、論理的に管理された構造の記事はSEO評価も高くなりますので、見出しと小見出しは積極的に活用してください。h2見出しにキーワードを含めることも大きなポイントです。

まとめの考え方

長文記事を読み進めてきた読者の考えを整理するために、記事の要約をするのがまとめの役割です。

プレゼンテーションのまとめは、非常に重要な部分です。適切なまとめ方をすることで、聴衆に対してプレゼンの内容を効果的に印象付け、行動を促すことができます。まとめの考え方として、以下のようなポイントが挙げられます。

- 主要ポイントの要約

まずは、記事全体を通して説明してきた主要なポイントを簡潔に要約します。読者に「この話の核心は何だったのか」を改めて思い出させます。 - 結論の確認

記事のの最終的な結論や主張を、はっきりと確認します。読者にその結論の重みや重要性を印象付けることが大切です。 - メリット・インパクトの強調

聴衆にとってのメリットや、プレゼンの内容が与えるインパクトを具体的に示します。読者が「なぜこの内容が重要なのか」を理解できるようにします。 - 次のステップの提示

プレゼンの内容を受けて、聴衆に次に取るべき行動や対処すべき課題を提示します。読者を実際の行動に導きます。 - 呼びかけと行動の促し

最後に、読者に強く呼びかけをし、プレゼンで提案した行動を実際に取ることを促します。 - 印象的かつ簡潔なフレーズ

まとめ全体を通して、分かりやすく、印象に残る簡潔なフレーズを心がけます。読者の記憶に残るような言葉を選びます。 - 熱意と自信のこもった話し方

話し手自身の熱意と自信に満ちた話し方で、読者を惹きつけ、行動への意欲を高めさせます。

このようにまとめは、記事全体の要点を改めて確認し、聴衆に強い印象を与え、行動を促す極めて重要な役割を担っています。聴衆を納得させ、実際の行動に移させるためにも、適切なまとめ方を心がける必要があります。

この記事のまとめ

記事はプレゼンを意識することで、読者をより明確にすることができます。

ここまでの話で、分かりやすくインパクトのあるタイトル、読者を惹きつける導入、論理的な本文の展開、そして読者に行動を促す適切なまとめが必要であることが分かりました。

伝えたいことを適切に伝えるための文章を論理的に構造化することで、読者が理解しやすいものへとなります。

各パートの役割を意識し、バランスの取れた構成を心がけてください。

最後に、各パートの役割を整理して終わりにします。

- タイトル

- 簡潔で分かりやすい

- キーワードを含み、読者の関心を惹く

- プレゼンの主旨が伝わる

- 導入

- 注目を集める工夫(質問、事実、引用など)

- 背景や文脈を提供する

- 主題や課題を明確に示す

- 重要性や読者への関連性を説明する

- 話し手の熱意が感じられる

- 本文

- 論理的な構成と流れ

- 主張には根拠や事実を示す

- 適切な例示とビジュアル資料の活用

- ストーリー性のある展開

- 読者への働きかけと能動的な巻き込み

- 重要点のくり返しと要約

- 次のステップへの示唆

-

- 主要ポイントの要約

- 結論の確認と強調

- メリット・インパクトの具体的な提示

- 次のアクションステップの提示

- 読者への呼びかけと行動の促し

- 印象的で簡潔なフレーズ

- 熱意と自信に満ちた話し方

コメント